Hintergründe & Daten

Soziale Lagen und Gesundheit: Daten und Fakten

Stand: Januar 2024

-

Handreichung "Soziale Lage und Gesundheit in Deutschland"

Inwieweit besteht ein Zusammenhang zwischen sozialer Benachteiligung und schlechteren Gesundheitschancen? Studien belegen einen Einfluss der sozialen Stellung auf die Gesundheit: Je niedriger der soziale Status, der Ausbildungsstand oder das Einkommen, desto höher ist das Risiko für eine Beeinträchtigung der Gesundheit. Das Arbeitspapier stellt die Ergebnisse verschiedener Studien zum Zusammenhang von Gesundheit und sozialer Lage vor und zeigt Ursachen für diese Korrelation auf..pdf , 1 MB

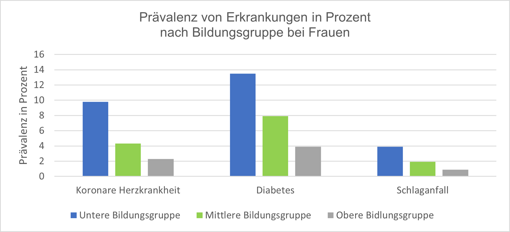

Soziale Lage und Gesundheit stehen in einem engen Zusammenhang. Die sozialepidemiologische Forschung und die Gesundheitsberichterstattung zeigen, dass sich die Ungleichheit der Lebensbedingungen und der sozialen Teilhabechancen in der Gesundheit und Lebenserwartung niederschlägt. Personen mit niedrigem sozioökonomischem Status, gemessen anhand von Angaben zu Bildung, Beruf und Einkommen, sind häufiger gesundheitlichen Belastungen und Risiken ausgesetzt als Personen aus den höheren Statusgruppen. Entsprechend treten viele Erkrankungen und Beschwerden bei sozial benachteiligten Bevölkerungsgruppen häufiger auf. Menschen mit niedrigem Sozialstatus erkranken häufiger an einer koronaren Herzkrankheit, Diabetes mellitus, Lungenkrebs und Schlaganfall (Heidemann et al. 2021; Michalski et al. 2022).

Auch die Einschätzung des allgemeinen Gesundheitszustands wird von Personen mit niedrigem sozioökonomischem Status selbst häufiger als schlechter bewertet als bei Personen mit hohem sozioökonomischem Status (Heidemann et al. 2021).

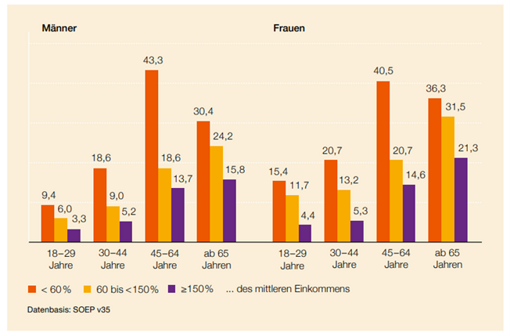

Quelle: Lampert et al. (2021): Gesundheitliche Ungleichheit. In: Datenreport 2021. Ein Sozialbericht für die Bundesrepublik Deutschland: 335.

Soziale Lage und Lebenserwartung

Die Lebenserwartung, als Indikator für den Zusammenhang zwischen sozialer Lage und Gesundheit, zeigt, dass bei Männern der niedrigen Einkommensgruppe 27% vor der Vollendung des 65. Lebensjahrs versterben, während die vorzeitige Sterblichkeit in der höchsten Einkommensgruppe ca. 14% beträgt. Bei den Frauen versterben 13% der niedrigen und 8% der höchsten Einkommensgruppe vorzeitig (Lampert et al. 2019). Ein niedriger sozioökonomischer Status geht mit einem erhöhten Mortalitätsrisiko und einer verringerten Lebenserwartung einher.

Exkurs: Soziale Lage und Lebenserwartung in England

Die Studie „Health Inequalities, Lives Cut Short“ weist nach, dass im letzten Jahrzehnt in England mehr als 1 Million Menschen vorzeitig gestorben sind, die in ärmeren Gebieten gelebt haben als die reichsten zehn Prozent der Bevölkerung. Mit gravierenden Zahlen werden die sozialen Bedingungen als Ursachen gesundheitlicher Ungleichheit aufgezeigt (Marmot 2024).

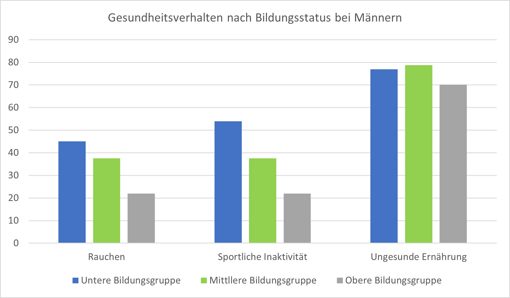

Soziale Lage und Gesundheitsverhalten

Verhaltensbezogene Gesundheitsrisiken wie Rauchen, sportliche Inaktivität oder ungesunde Ernährung treten in der unteren Bildungsgruppe im Vergleich zur oberen Bildungsgruppe deutlich häufiger in Erscheinung (Richter et al. 2021; Schienkiewitz et al. 2022).

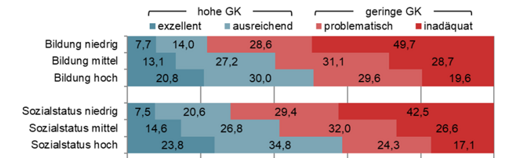

Hinzu kommt, dass Personen mit niedrigem sozioökonomischem Status in geringerem Maße über soziale und personale Ressourcen (z. B. wegen geringerer gesellschaftlicher Teilhabemöglichkeiten) verfügen, die für die Förderung der Gesundheit und der Bewältigung von Anforderungen wichtig sind (Lampert et al. 2017). Diese Entwicklungen werden untermauert durch deutlich niedrigere Werte von Gesundheitskompetenz bei Menschen mit niedrigem soziökonomischem Status (Schaeffer et al. 2021)

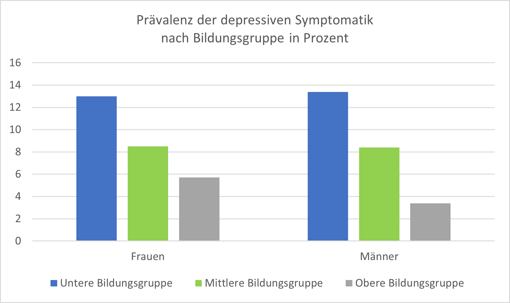

Soziale Lage und mentale Gesundheit

Im Hinblick auf psychische Erkrankungen wie Depressionen zeigen sich deutliche Unterschiede zulasten der niedrigen Statusgruppen (Heidemann et al. 2021).

Bei älteren und hochaltrigen Menschen aus niedrigen und mittleren Bildungsgruppen zeigt sich bei Männern eine erhöhte Prävalenz von Einsamkeit, Depressivität und geringerer Lebenszufriedenheit und bei Frauen eine erhöhte Prävalenz von chronischen Schmerzen und geringer sozialer Unterstützung (Gaertner et al. 2023).

Veröffentlichungen zu sozialer Lage und Gesundheit in Deutschland

-

Gesundheitliche Lage der erwachsenen Bevölkerung in Deutschland – Ergebnisse der Studie GEDA 2019/2020-EHIS

Hrsg.: Robert-Koch-Institut

Die GEDA-Studie (2019/2020) weist nach, dass Gesundheitschancen nach Bildungsstatus ungleich verteilt sind und auch regionale Unterschiede im Gesundheitszustand bestehen.

www.rki.de -

Zwischen Pandemie und Inflation. Paritätischer Armutsbericht 2022

Hrsg.: Der Paritätische Gesamtverband

Der Paritätische Gesamtverband veröffentlicht die aktualisierte Auflage des Armutsberichtes 2022. Demnach hat die Armutsquote von 16,9 Prozent im zweiten Pandemie-Jahr einen Höchststand erreicht.

www.der-paritaetische.de -

Lebenslagen in Deutschland. 6. Armuts- und Reichtumsbericht

Hrsg.: Bundesregierung

Auf nationaler Ebene wird im sechsten Armutsbericht der Bundesregierung (BMAS 2021) betont, die Anstrengungen zu einer Verbesserung der gesundheitlichen Chancengleichheit fortzusetzen, nicht nur in der Gesundheitspolitik. Die bundesweite Einkommens- und Vermögensverteilung wird vorgestellt und ergänzt um verschiedene Lebenslagen, darunter ab Seite 362 der Schwerpunkt Gesundheit.

www.bmas.de

Verwendete Literatur

Bundesministerium für Arbeit und Soziales (2021): Lebenslagen in Deutschland. Der sechste Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung. Berlin: BMAS. https://www.armuts-und-reichtumsbericht.de/SharedDocs/Downloads/Berichte/sechster-armuts-reichtumsbericht.pdf?__blob=publicationFile&v=2

Der Paritätische Gesamtverband (2023): Paritätischer Armutsbericht. Zwischen Pandemie und Inflation. https://www.der-paritaetische.de/themen/sozial-und-europapolitik/armut-und-grundsicherung/armutsbericht-2022-aktualisiert/

Destatis (2023): Gut ein Fünftel der Bevölkerung Deutschlands von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht. Pressemitteilung Nr. 190 vom 16. Mai 2023. https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2023/05/PD23_190_63.html

Gaertner, B., Scheidt-Nave, C., Koschollek, C., Fuchs, J. (2023): Gesundheitliche Lage älterer und hochaltriger Menschen in Deutschland: Ergebnisse der Studie Gesundheit 65+. In: Robert Koch-Institut (Hrsg.): Journal of Health Monitoring 8(3):7-31. https://www.rki.de/DE/Content/Gesundheitsmonitoring/Gesundheitsberichterstattung/GBEDownloadsJ/Focus/JHealthMonit_2023_03_Gesundheitliche_Lage_Aeltere.html

Heidemann, C., Scheidt-Nave, C., Beyer, A.K., Baumert, J., Thamm, R., Maier, B., Neuhauser, H., Fuchs, J., Kuhnert, R. und Hapke, U. (2021): Gesundheitliche Lage von Erwachsenen in Deutschland – Ergebnisse zu ausgewählten Indikatoren der Studie GEDA 2019/2020-EHIS. In: Robert Koch-Institut (Hrsg.): Journal of Health Monitoring 6(3): 3-27. Berlin. https://www.rki.de/DE/Content/Gesundheitsmonitoring/Gesundheitsberichterstattung/GBEDownloadsJ/JoHM_03_2021_GEDA_2019_2020_EHIS.pdf?__blob=publicationFile

Lampert, T., Hoebel, J., Kuntz, B., Müters, S. und Kroll, L. E. (2017): Gesundheitliche Ungleichheit in verschiedenen Lebensphasen. RKI: Berlin. https://edoc.rki.de/bitstream/handle/176904/3266/25xIYiGiDQ6x2w.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Lampert, T., Hoebel, J., Kroll, L. E. (2019): Soziale Unterschiede in Deutschland: Mortalität und Lebenserwartung. In: Robert Koch-Institut (Hrsg.): Journal of Health Monitoring 4 (1). Berlin. https://www.rki.de/DE/Content/Gesundheitsmonitoring/Gesundheitsberichterstattung/GBEDownloadsJ/JoHM_01_2019_Soz_Unterschiede_Mortalitaet.pdf?__blob=publicationFile

Lampert, T., Michalski, N., Müters, S., Wachtler, B., Hoebel, J. (2021): Gesundheitliche Ungleichheit. In: Statistisches Bundesamt (Destatis) (Hrsg.): Datenreport 2021. Ein Sozialbericht für die Bundesrepublik Deutschland: 334-345. https://www.destatis.de/DE/Service/Statistik-Campus/Datenreport/Downloads/datenreport-2021.pdf?__blob=publicationFile

Marmot, M. (2024): Health Inequalities, Lives Cut Short. In: Institute of Health Equity 1/2024. https://www.instituteofhealthequity.org/resources-reports/health-inequalities-lives-cut-short

Michalski, N.; Reis, M.; Tetzlaff, F.; Herber, M.; Kroll, LE.; Hövener, C., Nowossadeck, E.; Hoebel, J. (2022): German Index of Socioeconomic Deprivation (GISD): Revision, Aktualisierung und Anwendungsbeispiele. In: Robert Koch-Institut (Hrsg.): Journal of Health Monitoring 7(S5): 2-24. https://edoc.rki.de/handle/176904/10493

Mielck, A. (2000): Soziale Ungleichheit und Gesundheit. Empirische Ergebnisse, Erklärungsansätze, Interventionsmöglichkeiten. Hans Huber Verlag: Bern, Göttingen.

Richter, A., Schienkiewitz, A., Starker, A., Krug, S., Domanska, O., Kuhnert, R., Loss, J. und Mensink, G. B. M. (2021): Gesundheitsfördernde Verhaltensweisen bei Erwachsenen in Deutschland – Ergebnisse der Studie GEDA 2019/2020-EHIS. In: Robert Koch-Institut (Hrsg.): Journal of Health Monitoring 6(3): 28-48. https://www.rki.de/DE/Content/Gesundheitsmonitoring/Gesundheitsberichterstattung/GBEDownloadsJ/Focus/JoHM_03_2021_GEDA_Gesundheitsfoerderndes_Verhalten.pdf?__blob=publicationFile

Robert Koch-Institut (2022): Gesundheitsverhalten Erwachsener in Deutschland – Ergebnisse der Studie GEDA 2019/2020-EHIS. Journal of Health Monitoring 7(3). Berlin. https://www.rki.de/DE/Content/Gesundheitsmonitoring/Gesundheitsberichterstattung/GBEDownloadsJ/JHealthMonit_2022_03_Gesundheitsverhalten_GEDA_2019_2020.html

Schaeffer, D., Berens, E.-M., Gille, S., Griese, L., Klinger, J., de Sombre, S., Vogt, D. und Hurrelmann, K. (2021): Gesundheitskompetenz der Bevölkerung in Deutschland vor und während der Corona Pandemie. Ergebnisse des HLS-GER 2. Bielefeld: Interdisziplinäres Zentrum für Gesundheitskompetenzforschung (IZGK), Universität Bielefeld. https://pub.uni-bielefeld.de/download/2950305/2950403/HLS-GER%202_Ergebnisbericht.pdf

Schienkiewitz, A., Kuhnert, R., Blume, M. und Mensink, GBM. (2022): Übergewicht und Adipositas bei Erwachsenen in Deutschland. In: Robert Koch-Institut (Hrsg.): Journal of Health Monitoring 7(3): 23-31. https://www.rki.de/DE/Content/Gesundheitsmonitoring/Gesundheitsberichterstattung/GBEDownloadsJ/FactSheets/JHealthMonit_2022_03_Uebergewicht_GEDA_2019_2020.pdf?__blob=publicationFile

(Alle Internet-Verweise zuletzt geprüft am 15.1.2024)