Wie gesundheitsförderliche Schulentwicklung gelingen kann

Evaluationsbericht der DAK-Initiative "Gemeinsam gesunde Schule entwickeln" erschienen

Die DAK-Initiative „Gemeinsam gesunde Schule entwickeln“ begleitete von 2007 bis 2013 insgesamt 30 Schulen über einen Zeitraum von jeweils drei Jahren auf ihrem Weg zu einer guten gesunden Schule. Das Setting-Projekt wurde von der DAK-Gesundheit initiiert und vom Zentrum für Angewandte Gesundheitswissenschaften (ZAG) in Kooperation mit dem Institut für Psychologie der Leuphana Universität Lüneburg durchgeführt.

Leitziele der Initiative waren die Verbesserung der Lehrer/innen- und Schüler/innengesundheit sowie die Steigerung der Schulqualität. Darüber hinaus sollten die Entwicklungskompetenzen der Schulen gestärkt werden. In Übereinstimmung mit dem Leitfaden Prävention sollten vor allem benachteiligte Schülerinnen und Schüler erreicht werden. Daher wurden für das Projekt mehrheitlich Schulen aus strukturschwachen Regionen ausgewählt.

Das Setting-Projekt wurde nach den folgenden Prinzipien durchgeführt:

- Beratung nach dem Organisationsentwicklungsmodell: Gesundheitsförderung wurde nicht als ein weiteres „Add-on“ zu den eigentlichen Aufgaben realisiert, sondern konsequent mit der schulischen Qualitätsentwicklung verbunden.

- Ganzheitlichkeit: Es wurden Maßnahmen umgesetzt, die einerseits auf eine Verbesserung der Arbeits- und Lernbedingungen zielen und die andererseits die Kompetenzen und Ressourcen von Schülerinnen und Schülern sowie Lehrkräften stärken (Verhältnis- und Verhaltensprävention).

- Selbststeuerung und Partizipation: Eine breite Beteiligung der Schulgemeinde und eine Befähigung zur Selbststeuerung waren in allen Phasen des Projektes zentrale Prämissen: Die Schule wählte ihre wichtigsten Themen aus, entwickelte passgenaue Maßnahmen und wurde in die Prozess- und Ergebnisevaluation mit einbezogen.

- Nachhaltigkeit: Durch die Umsetzung eines tiefgreifenden systematischen Veränderungsprozesses wurden die Entwicklungskompetenzen der Schulen gestärkt und die Schulen nachhaltig befähigt, ihre Schulentwicklung nach Projektabschluss selbstständig weiterzuführen.

Im Evaluationsbericht wurden die Wirkungen des Projektes untersucht. Es wurde überprüft, inwiefern die Projektziele erreicht werden konnten und die Projektkonzeption sowie -umsetzung reflektiert. Darüber hinaus wurden die Bedingungen für einen hohen Projekterfolg eruiert.

Wirksamkeit der DAK-Initiative

Die Ergebnisse der Evaluation zeigen, dass das Projekt hoch wirksam war. Gerade Schulen aus strukturschwachen Regionen konnten von der Projektteilnahme profitieren. Im Folgenden werden einige zentrale Ergebnisse vorgestellt.

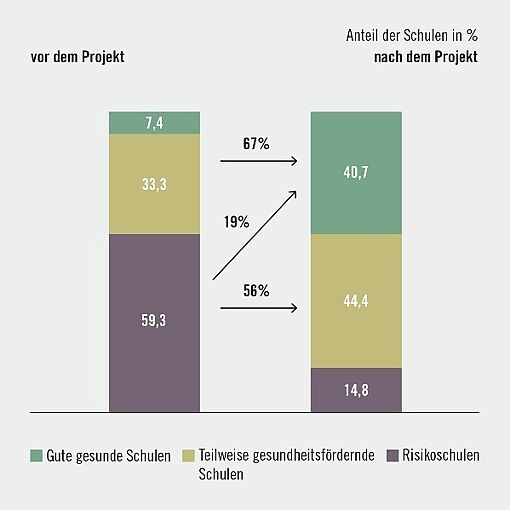

Gesundheitsgefährdende Arbeits-bedingungen wurden entscheidend reduziert: Der Anteil von Risikoschulen mit erheblichen Gesundheitsrisiken für Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler hat im Projektverlauf deutlich abgenommen (vgl. Abb. 1). Zu Projektbeginn wurde die Mehrheit der Schulen durch ihren hohen Anteil von ungünstigen Lern- und Arbeitsbedingungen als Risikoschule klassifiziert. Durch die Projektteilnahme konnten sich 75 Prozent der Risikoschulen zu teilweise gesundheitsfördernden Schulen oder sogar zu guten gesunden Schulen entwickeln. Insgesamt wiesen nach dem Projekt 85 Prozent der Schulen mindestens teilweise gesundheitsförderliche Arbeits- und Lernbedingungen auf. Der Anteil von guten gesunden Schulen konnte sich zum Projektabschluss verfünffachen. Keine einzige Projektschule hat sich verschlechtert.

Auch Brennpunktschulen waren erfolgreich: Schulen aus strukturschwachen Regionen konnten sich im Vergleich zu Schulen mit günstigeren sozioökonomischen Rahmenbedingungen mindestens genauso erfolgreich zu guten gesunden Schulen entwickeln. Die DAK-Initiative konnte durch ihr Vorgehen dementsprechend auch Schulen mit ungünstigen sozioökonomischen Bedingungen erfolgreich unterstützen.

Schulentwicklungskompetenzen wurden nachhaltig verankert: Im Rahmen des Projektes wurden insgesamt 270 Schulmitglieder als Change Agents in Moderatoren- oder Steuerkreisschulungen ausgebildet. Die Mehrheit der Schulen plante eine Fortführung der Steuer- und Projektgruppenarbeit nach Projektende. 96 Prozent der Schulen gaben darüber hinaus zum Projektabschluss an, sich die Weiterführung gesundheitsbezogener Schulentwicklung selbstständig zuzutrauen. Knapp 40 Prozent wünschten sich dabei eine punktuelle Unterstützung durch Externe.

Auf die Startbedingungen kommt es an - Entwicklung einer Lehrer- und Schultypologie

Die Evaluation des Projektes führte zu neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen über die notwendigen Voraussetzungen, um Schulentwicklungsprozesse erfolgreich durchführen zu können. Es wurde der Frage nachgegangen, ob sich bereits zum Projektbeginn Bedingungen an den Schulen sowie Haltungen bei den Lehrkräften identifizieren lassen, die Einfluss auf den Projekterfolg haben.

Um diese Frage zu beantworten, wurden die Daten der Eingangsbefragung mittels Clusteranalysen ausgewertet und Typen von Lehrkräften sowie Schulen aus den Analysen abgeleitet. Die so unterschiedenen Schultypen sowie die Verteilung der Lehrertypen an einer Schule zu Beginn des Schulentwicklungsprojektes zeigten bedeutsame Zusammenhänge mit dem späteren Projekterfolg. Im Folgenden werden beide Typologien kurz vorgestellt:

Lehrertypen: progressiv, resigniert und desinteressiert

Es wurden drei Typen von Lehrkräften identifiziert, die sich in ihrer Bewertung des Veränderungsprojektes sowie in ihrer Bereitschaft zum Engagement wesentlich unterschieden:

- gesunde und zufriedene Progressive,

- belastete und unzufrieden Resignierte und

- gesunde und zufriedene Desinteressierte.

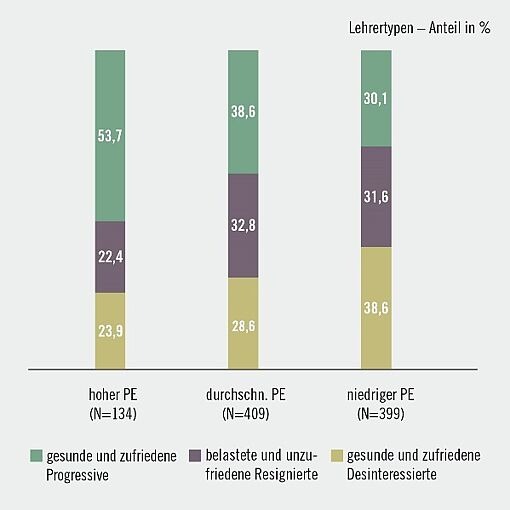

In den letztendlich erfolgreichen Schulen bildeten die „gesunden und zufriedenen Progressiven“ zu Projektbeginn die Mehrheit (vgl. Abb.2). Diese Lehrkräfte zeigten eine hohe Arbeitszufriedenheit, schätzten ihre Gesundheit vergleichsweise günstig ein und waren Veränderungen gegenüber offen. Sie hatten das Bedürfnis ihre Schule weiterzuentwickeln und waren bereit, sich dafür aktiv einzusetzen.

An weniger erfolgreichen Schulen überwogen hingegen Lehrkräfte, die mit ihrer Arbeitssituation zwar ebenfalls zufrieden waren, zugleich jedoch nur eine geringe Entwicklungsmotivation aufwiesen (Desinteressierte). Zudem fand sich an diesen Schulen auch ein höherer Anteil an gesundheitlich belasteten und mit ihrer Arbeitssituation unzufriedenen Lehrkräfte (Resignierte). Auch wenn diese Lehrkräfte Veränderungen als dringend notwendig erachteten, begegneten sie einem solchen Veränderungsvorhaben mit Skepsis.

Die Ergebnisse zeigen, dass für den Erfolg von Schulentwicklungsprojekten motivierte und veränderungsbereite Lehrkräfte eine zentrale Voraussetzung sind. Nur wenn die Durchführung eines Schulentwicklungsprojektes als wichtig, dringlich und zugleich erfolgversprechend bewertet wird, kann die für den Veränderungsprozess notwendige Energie erzeugt werden.

Typen von Schulen: von der lernenden Schule bis zur resignierten ‚Problemschule‘

Neben den Lehrertypen konnten auch fünf Typen von Schulen mit jeweils unterschiedlichen Voraussetzungen und Vorerfahrungen zu Beginn des Projektes identifiziert werden: (1) die lernende Schule, (2) die unachtsame Erfolgsschule, (3) die träge-zufriedene Schule, (4) die motivierte Problemschule und (5) die resignierte Problemschule. Die Schulen unterschieden sich hinsichtlich ihrer Qualität, der gesundheitlichen Beanspruchung der Lehrkräfte sowie deren Erfolgszuversicht und Bereitschaft, sich zu engagieren. Grundsätzlich war für jeden Schultyp ein hoher Projekterfolg möglich, mit Ausnahme der ‚träge-zufriedenen Schulen‘. Lernende Schulen erzielten immer einen hohen Projekterfolg, was angesichts ihrer guten Voraussetzungen nicht überrascht.

Die Ergebnisse machen deutlich, dass Schulen in Abhängigkeit von ihren Ausgangsbedingungen Veränderungsvorhaben unterschiedlich angehen müssen, um erfolgreich sein zu können. Daher wurden im Evaluationsbericht für jeden Schultyp spezifische Empfehlungen für die Gestaltung von Schulentwicklungsprojekten abgeleitet.

Weiterführende Informationen und Materialien

Auf der Projektwebsite www.schulen-entwickeln.de stehen weiterführende Informationen zur Initiative und der Projektumsetzung bereit. Dort finden sich ebenfalls Materialien und Umsetzungsbeispiele für eine gesundheitsförderliche Schulentwicklung sowie Hinweise auf Veröffentlichungen zum Projekt.

Den Evaluationsbericht der DAK-Initiative finden Sie hier.

Quellenangaben:

Paulus, P., Schumacher, L., Sieland, B., Burrows, E., Rupprecht, S. & Schwarzenberg, K. (2014): Evaluationsbericht „Gemeinsam gesunde Schule entwickeln“. Eine Initiative der DAK-Gesundheit. Lüneburg: Zentrum für Angewandte Gesundheitswissenschaften (ZAG Forschungs- und Arbeitsberichte, Band 30)

Nieskens, B., Schumacher, L., Sieland, B. (2014): Gelingensbedingungen für die Entwicklung guter gesunder Schulen. Ein Leitfaden mit Empfehlungen, Checklisten und Arbeitshilfen. Hamburg & Düsseldorf: DAK-Gesundheit & Unfallkasse NRW