Was am Ende übrig bleibt - Einkommen

Aktuellere Zahlen zur sozialen Lage Älterer finden sich u.a. in den jüngsten Berichten der europäischen Union, in den Armuts- und Reichtumsberichten der Bundesregierung, in den Veröffentlichungen des Landesbetriebes für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen (LSKN), den Datenreporten des Statistischen Bundesamtes und in anderen Quellen.

Für das Jahr 2005 weist der dritte Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung eine Armutsrisikoquote1 (bezogen auf 60% des Durchschnittseinkommens) in Höhe von 13% für Rentnerinnen, Rentner, Pensionärinnen und Pensionäre aus (BMAS 2008). Die Armuts- und Reichtumsberichte der Bundesregierung nennen als zentrale Indikatoren der sozialen Lage neben der materiellen Situation gesundheitliche Aspekte wie Morbidität, Krankheitsfolgen, subjektive Gesundheit, Gesundheitsverhalten, Gesundheitsversorgung und Länge des Lebens.

In der europäischen Datenbank EUSILC wurde das Armutsrisiko der deutschen Bevölkerung für das Jahr 2007 mit 15% und damit einen Prozentpunkt niedriger als im EU-Durchschnitt beziffert. Für Frauen (16%) war das Risiko höher als für Männer (14%). Noch höher war das Risiko für ältere Menschen ab 65 Jahre (17%) und auch in dieser Altersgruppe war das Risiko für Frauen (20%) höher als für Männer (14%). Im Jahr 2008 lag die Armutsquote in der Gesamtbevölkerung Europas bei 17%. Nach den Angaben der europäischen Union hatten im selben Jahr 19% der Über-65-jährigen in der EU weniger als 60% des Nettoäquivalenzeinkommens zur Verfügung und lebten somit unterhalb der Armutsschwelle. In Deutschland lag die Armutsrate der Über-65-jährigen in diesem Jahr bei 15% und war damit ebenso hoch wie die Armutsquote der deutschen Gesamtbevölkerung (Eurostat PM 2010, Joint Report 2010).

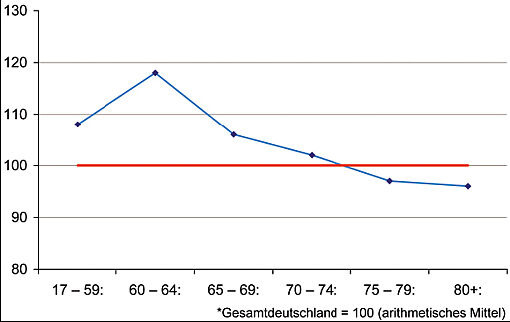

Auch das sozioökonomische Panel (SOEP), eine repräsentative Längsschnittstudie zur Situation privater Haushalte in der Bundesrepublik Deutschland, ermittelt für das Jahr 2006 eine in den höheren Altersgruppen abnehmende Einkommensposition. Laut Abb. 1 halten die 60- bis 64-Jährigen in diesem Zeitraum die höchste Einkommensposition. Ab Mitte 70 liegt die Einkommensposition der Westdeutschen aber unter dem Durchschnitt.

Hinter der durchschnittlichen Einkommenslage alter Menschen verbergen sich also erhebliche Unterschiede im Renteneinkommen, die sich insbesondere im Westen Deutschlands zeigen (Tesch-Römer/Wurm 2009).

Weitere Angaben zur sozialen Lage der Älteren in Deutschland lassen sich unter anderem den Rentenhöhen und den Zahlen zur Grundsicherung2 entnehmen. Die durchschnittliche Versichertenrente lag 2006 für Frauen bei 519 Euro, für Männer bei 964 Euro. (Destatis Datenreport 2008). Leistungen in Form von Grundsicherung bezogen 2007 in Deutschland 2,4% (371.000) aller Über-64- Jährigen, wobei insgesamt 2,8% aller Frauen im Rentenalter und 1,9% aller Männer im Rentenalter Grundsicherung erhalten haben. Die Höhe der Grundsicherung im Alter lag in der Bundesrepublik Deutschland 2006 bei Personen im Alter von 65 Jahren und älter bei durchschnittlich 607 Euro Bruttobedarf3 (Informationsdienst für Altersfragen 2009).

In Niedersachsen erhielten im Jahr 2008 42.444 Über-64-Jährige Grundsicherung im Alter (2,6%). Demzufolge lebten 12% der Rentnerinnen und Rentner4 im Jahr 2009 in Niedersachsen unter der Armutsrisikogrenze von 60% des durchschnittlichen Nettoeinkommens. Die niedersächsische Armutsrisikoquote der Gesamtbevölkerung lag 2009 bei 14,6% (LSKN 2010a, LSKN 2010b).

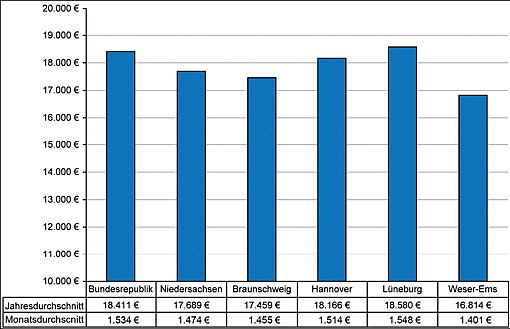

Das verfügbare Einkommen pro Kopf der Gesamtbevölkerung lag im Jahr 2007 in Niedersachsen monatlich bei durchschnittlich 1.474 Euro und damit 3,9 Prozentpunkte unter dem Bundesdurchschnitt, wobei regionale Unterschiede zu beachten sind. Das niedrigste Einkommen der privaten Haushalte war mit 1.401 Euro in der Region Weser-Ems verfügbar, das höchste Einkommen in der Region Lüneburg (vgl. Abb. 2). Ebenfalls lassen sich die Unterschiede auf Kreisebene belegen. Mit monatlich verfügbaren 1.273 Euro steht der Landkreis Aurich am unteren Ende der Skala; es folgen Wittmund mit 1.297 Euro und das Emsland mit 1.304 Euro. Die höchsten Einkommen stehen im Landkreis Verden (1.653 Euro) in Celle (1.684 Euro) und in Harburg (1.825 Euro) zur Verfügung (LSKN 2010b).

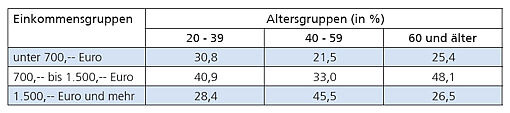

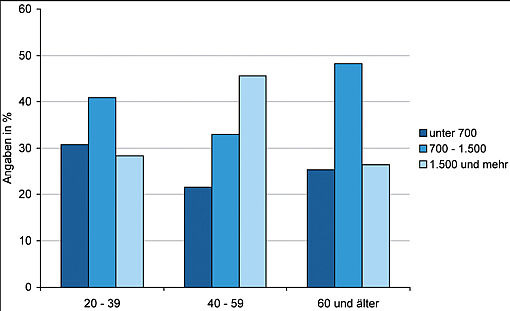

Ein Blick auf die Streuung der Einkommen in Niedersachsen nach Altersgruppen (vgl. Tab. 1/Abb. 3) bildet die Einkommensverhältnisse bzw. -unterschiede in Niedersachsen genauer ab. Demnach verfügen etwas mehr als ein Viertel der 60-Jährigen und Älteren über ein monatliches Nettoeinkommen von mehr als 1.500 Euro. Fast die Hälfte dieser Altersgruppe hat monatlich zwischen 700 und 1.500 Euro. Ein monatliches Nettoeinkommen von unter 700 Euro hat ein Viertel der über 59-jährigen Bevölkerung.

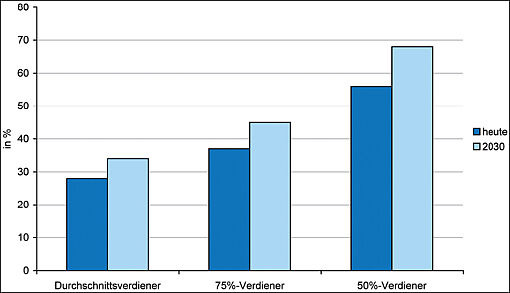

Tab. 1/Abb. 3 zeigen eine abnehmende Einkommensposition für die Altersgruppe 60+. Für die Zukunft ist zu vermuten, dass sich die Einkommensunterschiede erheblich verstärken werden und damit die Einkommensverteilung im Alter deutlich ungleicher wird. Im Vergleich zur allgemeinen Einkommensentwicklung in Deutschland haben die Älteren bereits in den letzten Jahren relative Einkommensverluste hinnehmen müssen, d. h. ihre Einkommenszuwächse lagen unter den Zuwächsen im gesamtgesellschaftlichen Durchschnitt. Hier ergeben sich Anzeichen für eine Abkopplung des Einkommens der Älteren von der durchschnittlichen Einkommensentwicklung (Tesch-Römer/Wurm 2009), wie sie auch bereits von der Sachverständigenkommission für den 5. Bericht zur Lage der älteren Generation in Deutschland im Jahr 2005 für die Zukunft prognostiziert wurden. Die Kommission sagte bereits eine allgemeine Veränderung der Einkommenslage älterer Menschen voraus, die alle Bereiche umfassen wird, d. h. sowohl das Niveau und die Verteilung der Einkommen als auch die Zusammensetzung der Einkommen nach Einkunftsarten (BMFSFJ 2005). In die gleiche Richtung gehen Berechnungen der OECD, die eine Veränderung der künftigen Altersarmut wegen der ansteigenden Zahl der Niedrigeinkommen vorhersagen. Prognostiziert wird, dass die Anzahl notwendiger Beitragsjahre, die erforderlich sein werden, um eine Rentenhöhe auf Grundsicherungsniveau zu erreichen, bis 2030 erheblich ansteigen wird (vgl. Abb. 4).

Das Risiko heutiger und künftiger Altersarmut tragen vor allem Menschen, denen es aus gesundheitlichen Gründen und/oder auf Grund der Arbeitsmarktlage nicht möglich ist, lange genug im Erwerbsleben zu bleiben. Die seit den 1990er Jahren ansteigende Zunahme von atypischen Beschäftigungen, wie Teilzeitbeschäftigungen, geringfügigen und befristeten Beschäftigungsverhältnissen, die im Übrigen für 54 % der weiblichen Arbeitnehmerinnen die Regel sind, führt bereits heute zu prekären Lebenssituationen bei den Betroffenen und wird künftig die Alterseinkünfte mindern, da kaum finanzieller Spielraum für private Vorsorge gegeben ist. Daher besteht künftig ein erhöhtes Armutsrisiko für Personen, die

- über längere Phasen teilzeiterwerbstätig waren,

- ein Niedrigeinkommen bezogen haben,

- erwerbslos waren oder

- Phasen der Selbständigkeit mit Einkünften im unteren Bereich aufweisen (vgl. Abb. 2.16).

Frauen könnten zukünftig wegen dieser Teilzeiterwerbstätigkeit sowie der noch immer geringeren Lohnzahlungen im Vergleich zu Männern und wegen Kindererziehungs- und Pflegezeiten zu den besonders Betroffenen gehören (AVID 2007, Bogedan/Rasner 2008).

Vertiefende Literatur zum Thema:

- BOGEDAN, C./RASNER, A. 2008: Arbeitsmarkt x Rentenreformen = Altersarmut? In: WSI-Mitteilungen, Monatszeitschrift des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts in der Hans-Böckler-Stiftung, 3.

- MENNING, S./HOFFMANN, E./ENGSTLER, H. 2009: Sozialleistungen für ältere Menschen - die Situation nach der Reform des Sozialhilferechts. In: Deutsches Zentrum für Altersfragen (Hg.): GeroStat-Beitrag im „Informationsdienst Altersfragen“, Heft 02.

- RICHTER-KORNWEITZ, A. 2009: „Das Problem ist der graue Alltag…“ Armut, Alter und Gesundheit heute. In: ProAlter. Fachmagazin des Kuratoriums Deutsche Altershilfe 4, 7-16.

1 Im Rahmen der Forschung wurden unterschiedliche Konzepte entwickelt, die zur Armutsmessung herangezogen werden können. Besonders weit verbreitet sind der Ressourcenansatz und der Unterversorgungsansatz (Lebenslagenansatz). Nach dem Ressourcenansatz wird Armut als eine Unterausstattung mit monetären Ressourcen aufgefasst, zu deren Messung in der Regel das verfügbare Einkommen herangezogen wird. Dazu werden verschiedene Einkommensgrenzen als Armutsschwellen diskutiert. Im Rahmen der „Offenen Methode der Koordinierung“ (OMK) entschied man sich dann EU-weit für die 60%-Grenze. Nach dieser Defi nition gilt heute als arm, wer die 60%-Grenze des durchschnittlichen Einkommens (60%-Medianeinkommen) der jeweiligen Bevölkerung unterschreitet.

2 Die Grundsicherung im Alter umfasst den Regelsatz sowie die Kosten für Unterkunft und Heizung, evtl. anfallende Beiträge für Kranken- und Pflegekasse und Mehrbedarf.

3 Davon wird das anzurechnende Einkommen von durchschnittlich 274 abgezogen. Der Nettoanspruch lag 2006 in dieser Altersgruppe bei 433 Euro.

4 Hierzu zählen Personen mit einer eigenen (Versicherten-)Rente, Pension und Personen im Alter von 65 Jahren und älter mit Bezug einer Hinterbliebenenrente, -pension.