Lebensqualität und Erinnerung in dörflichen Gemeinschaften

Modellentwicklung zur Verbesserung der Erreichbarkeit älterer Einwohnerinnen und Einwohner in kleinen Gemeinden

Mit dem Forschungsprojekt Lebensqualität und Erinnerung traditionell, historischen Erbes in dörflichen Gemeinschaften (LETHE) wird ein Modell zur Verbesserung der Selbstwirksamkeit älterer und alter Menschen in kleinen und kleinsten Gemeinden im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte entwickelt und mit Partnerinnen und Partnern aus der Gesundheitsförderung, der kulturellen und politischen Bildung erprobt.

Die Faktoren zur Stärkung der sozialen Kohärenz im sozialen Netzwerk, aber auch der systematischen Öffnung für Maßnahmen der Gesundheitsförderung und Daseinsvorsorge sollen als Modell des gesundheitlichen und soziokulturellen Empowerments konzipiert und für die weitere Implementierung in der kommunalen Planung aufbereitet werden. Damit soll ein Beitrag sowohl zu einem zentralen Problem der Daseinsvorsorge in ländlichen Regionen (Erreichbarkeit) als auch zur Klärung der gesundheitswissenschaftlichen Fragestellung der self-efficacy (Selbstwirksamkeit) in sozialen Netzwerken geleistet werden.

Vor dem Hintergrund der zunehmenden soziostrukturellen Abkoppelung und Alterung der Bevölkerung in dörflichen Gemeinschaften ist die Schaffung eines neuen Generationenverständnisses zur Aufrechterhaltung der sozialen Netzwerke und der damit verbundenen nachbarschaftlichen Unterstützungsleistungen in dörflichen Gemeinschaften von zentraler Bedeutung (Forkel 2010).

Das Setting als dynamischer Prozess aktiver Mitglieder

Das Forschungsprojekt knüpft an die rezente gesundheitswissenschaftliche Diskussion des Setting- bzw. Lebensweltansatzes an, der davon ausgeht, dass der Sozialzusammenhang des Einzelnen im subjektiven Erleben von formaler Organisation (z.B. Betrieb, Schule), regionaler Situation (z.B. Kommune, Stadtteil, Quartier), gleicher Lebenslage (z.B. Rentner/ Rentnerinnen), gemeinsamer Werte bzw. Präferenzen (z.B. Religion, Dorfgemeinschaft) nachvollziehbar ist. Auf der Grundlage neuer Befunde wird das Setting nicht mehr allein als eine institutionelle, familiär, milieuspezifisch etc. bestimmte Lebenswelt angesehen, sondern als ein dynamischer Prozess aktiver Mitglieder (Partizipation), die ihren Gemeindebezug beständig neu definieren (Wright 2010). Das bestimmt auch den Bezug der Gesundheitsförderung zu einer möglichst genauen Auflösung der Zielgruppen in der Gemeindeorientierung. Im Public Health Action Cycle wird so neben die systemische Organisationsentwicklung ein kommunikativer Prozess gesetzt, der durch materielle und immaterielle Anreize ein gesundheitsförderliches Setting ermöglichen kann. Empowerment und Selbstwirksamkeit stehen dann in einer engen Koppelung zwischen Verhaltens- und Verhältnisprävention.

Lebensbedingungen und Gesundheitsfolgen für Menschen in strukturschwachen Regionen

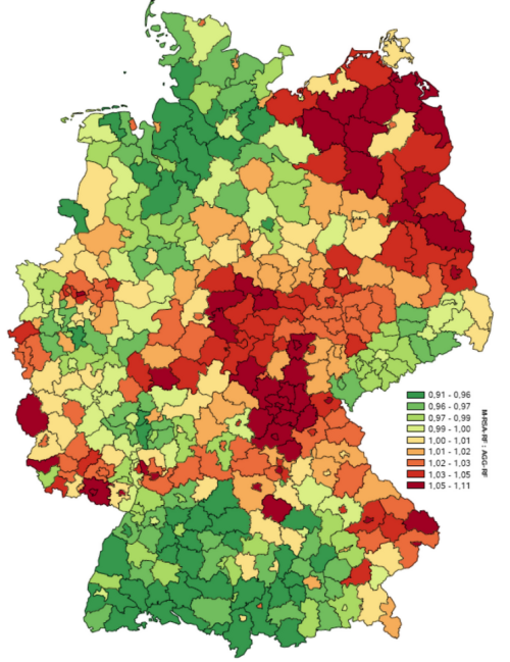

Weitestgehend unbeachtet blieb in dieser Perspektive bisher jedoch der Effekt der zunehmenden soziokulturellen und naturräumlichen Prägung des Gemeinsinns bei abnehmender Bevölkerungsdichte und Peripherisierungen. In der Fachliteratur zeigen sich in den letzten Jahren zahlreiche Hinweise auf eine negative Kumulation von Lebensbedingungen und gesundheitlichen Folgen für die Bewohnerinnen und Bewohner von marginalisierten Regionen. In der epidemiologischen Forschung mehren sich Befunde, die diese räumlichen Ungleichheiten auch auf der Ebene von Gesundheit bestätigen (Mielck 2007, Tempel 2007, RKI 2005). So ist in strukturschwachen Regionen im innerdeutschen Vergleich in vielen Bereichen eine höhere Gesundheitsbelastung zu verzeichnen - oft allen voran Mecklenburg-Vorpommern (vgl. Elkeles et al. 2010). Der Gradient der zunehmenden Krankheitslast verläuft in Deutschland von Südwest nach Nordost (RKI 2005: 59, 6).

Die sozialwissenschaftliche Diskussion um die Dimensionen des Wandels der Gleichheit oder Gleichwertigkeit der Verteilung von Lebens- und Teilhabechancen in Deutschland entwickelt sich am Begriff der ‚territorialen Ungleichheit‘. Ausgangspunkt ist dabei die Beobachtung einer Veränderung der politischen Solidarität des föderalen Gleichheitsgrundsatzes unter steigendem ökonomischen Druck. Die ‚Peripherisierung‘ dezentraler ländlicher Räume verringert die Teilhabe „an gesellschaftlich als erstrebenswert angesehenen Gütern und Dienstleistungen wie Bildung und Gesundheit“ (Beetz 2005: 5), wie auch speziell für die alternden Menschen im ländlichen Raum gezeigt werden konnte (Karsch-Völk et al. 2012). Die Handlungsspielräume der Menschen vor Ort sind jedoch wesentlich von ökonomischem, sozialem und kulturellem Kapital abhängig (Neu 2006, Sondermann 2008).

Die Umsetzung: Modellentwicklung LETHE

Mittels qualitativer und quantitativer Forschungsmethoden soll im Rahmen von LETHE ein Modell zur Erfassung sozialräumlicher und soziokultureller Resilienzfaktoren und Empowermentoptionen für den ländlichen Raum erstellt werden.

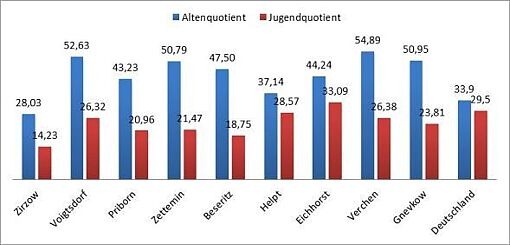

Zur Erarbeitung eines Ortssamples wurde die Stichprobe auf Orte mit weniger als 500 Einwohnern im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte eingegrenzt (N=72, Gebietsstand 30.6.2012, Statistisches Amt MV, A123). Ausgehend von sozialgeografischen Typisierungsansätzen (z.B. Dehne 2009) und Typisierungen des sozialstrukturellen Raumes (z.B. Beetz 2008) wurde eine Typisierung der Gemeinden auf der Grundlage einer kategoriengeleiteten Differenzierung ausgearbeitet, deren Typologie die o.a. Grundgesamtheit stratifiziert. Dieses im Projekt entwickelte Verfahren der mikrospatialen Typisierung (Forkel 2014, Fischer/ Forkel 2013) hat den Vorteil, dass für jede Gemeinde eine Vielzahl von Indikatoren (73) der Regionalstatistik, Demographie und Regionalgeschichte in den Kategorien wirtschaftliche/ finanzielle Handlungsfähigkeit der Gemeinden (Kategorie: Wirtschaft), natur- und kulturräumliche Bedingungen (Kategorie: Raum) und sozialstrukturelle Bedingungen und Netzwerkaktivität (Kategorie: Soziales) einfließen konnten.

Damit ist eine „stratifizierte Flächenstichprobe“ (Schnell et al. 2011: 275) von neun Orten gegeben, in welcher im Laufe des Jahres 2014 62 biographische Interviews und Expertengespräche geführt wurden. Die Ergebnisse dieser Erhebungen wurden in Geschichtswerkstätten den Bewohnern zur Diskussion gestellt und an einer gemeinsamen musealen Darstellung am Regionalmuseum Neubrandenburg gearbeitet. Methode und Struktur dieser Werkstätten orientierten sich am Akteursbezug des History-Workshop-Konzepts (R. Samuel). Ziel dieser Untersuchungsebene ist die lokal sensible Abbildung der bestehenden sozialen Netzwerke in den Dorfgemeinschaften und der Tragweite des kollektiven historischen Bewusstseins.

In der weiteren Auswertung der erhobenen Daten wird genau zu analysieren sein, wie sich Status- und Milieuunterschiede im ländlichen Raum biographisch ausprägen, wie Lebensphasenübergänge an die soziale Gemeinschaft des Dorfes und der Familie gekoppelt sind und wie die gemeinsame Vergangenheit für unser Projekt noch einmal zu einer gemeinsamen Sache der Ausstellungsgestaltung der Regionalausstellung wird.

![]()

Literatur / Quellen:

Antonovsky A (1997): Salutogenese. Forum für Verhaltenstherapie und psychosoziale Praxis, Bd. 36. Tüb.

Barlösius E, Neu C (2008) (Hrsg.): Peripherisierung - eine neue Form sozialer Ungleichheit? Materialien Nr. 21 der IAG „Landinnovationen“, Berlin.

Beck D (2010): Soziale Unterstützung und Gesundheit 1994 - 2004/08. Schriftenreihe der Hochschule Neubrandenburg: Reihe G.

Beetz S (2008): Peripherisierung als räumliche Organisation sozialer Ungleichheit. Barlösius E, Neu C (Hrsg.): Peripherisierung - eine neue Form sozialer Ungleichheit? Materialien Nr. 21 der IAG „Landinnovationen“, Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, Berlin. S. 7-16.

Böhme C, Kliemke C, Reimann B, Süß W (Hrsg.) (2012): Handbuch Stadtplanung und Gesundheit. Verlag Hans Huber: Bern.

Bude H, Willisch A (2011) (Hrsg.): ÜberLeben im Umbruch. Am Beispiel Wittenberge: Ansichten einer fragmentierten Gesellschaft, Hamburg.

Cox E (1997): Building social capital, Health Promotion Matters, 4: 1-4.

Elkeles T, Beck D, Beetz S, Forkel JA, Hinz E, Nebelung C, Röding D, Fischer S (2010): Gesundheit und alltägliche Lebensführung in nordostdeutschen Landgemeinden. Schriftenreihe G der Hochschule Neu-brandenburg, Bd. 12.

Fischer S, Forkel JA (2013): Stichprobenziehung und Validierung der Typisierungen der Untersuchungsgemeinden für das Projekt „Lebensqualität und Erinnerung in dörflichen Gemeinschaften (LETHE)“. Neubrandenburg.

Forkel JA, Nebelung C, Elkeles T (2010): Alltägliche Lebensführung und Solidarität in nordostdeutschen Landgemeinden - Erste qualitative Ergebnisse der Landgesundheitsstudie. Das Gesundheitswesen 72 (3): 140-145.

Forkel JA, Nebelung C, Elkeles T (2011): Gemeinschaft und Gesundheit in ländlichen Gemeinden Mecklenburg. LVG-Information, 1/2011, S. 8-10.

Forkel JA, Nebelung C, Elkeles T (2012): Kontinuitäten des Wandels. Herausforderungen im Lebenslauf in ländlichen Gemeinden Nordostdeutschlands. In: Soeffner HG (Hrsg.): Transnationale Vergesellschaftungen. Verhandlungen des 35. Kongresses der Deutschen Gesellschaft für Soziologie. Wiesbaden, CD-ROM.

Forkel JA (2012): Lokal denken und handeln, Gesundheit gemeinsam fördern. In: Gesundheit Berlin-Brandenburg: Hier werd‘ ich alt, hier kann ich bleiben. Gesund und aktiv älter werden in ländlichen Le-bensräumen. Berlin.

Franke A, Witte M (2009): Das HEDE-Training®. Manual zur Gesundheitsförderung auf Basis der Salutogenese, Huber: Bern.

Hofreuter-Gätgens K (2011): Gesundheitsförderung für ältere Menschen in einer ländlichen Region. Bundesgesundheitsblatt 54: 933-941.

Hradil S (2005): Soziale Ungleichheit in Deutschland. VS Verlag für Sozialwissenschaften: Wiesbaden.

Karsch-Völk M, Landendörfer P et al. (2012): Medizinische und kommunale Herausforderungen einer alternden Gesellschaft im ländlichen Bereich. Das Gesundheitswesen, 74(7): 410-415.

Lamprecht M, Stamm H (1999): Individualisiertes Gesundheitshandeln und soziale Lage. In: Maeder C, Burton-Jeangros C, Haour-Knipe M (Hrsg.): Gesundheit, Medizin und Gesellschaft. Beiträge zur Soziologie der Gesundheit. Zürich: Seismo.

Lamprecht M, Stamm H (1999): Soziale Lage und die Differenzierung von Lebensformen, Lebens-zielen, Wahrnehmungs- und Wertmustern. Zürich: SPP-Schlussbericht zuhanden des Schweizerischen Nationalfonds.

Mielck A (2007): Erklärungsmodelle regionaler Unterschiede. Hrsg. vom Bayrischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit. Erlangen.

Naidoo J, Wills J (2010): Lehrbuch der Gesundheitsförderung. Überarbeitete, aktualisierte und durch Beiträge zum Entwicklungsstand in Deutschland erweiterte Neuauflage. (BZgA), Köln.

Neu C (2006): Territoriale Ungleichheit - eine Erkundung. Aus Politik und Zeitgeschichte, 56(37): 8-15.

Robert Koch Institut (2009): Beiträge zur Gesundheitsberichtserstattung des Bundes. 20 Jahre nach dem Fall der Mauer: Wie hat sich Gesundheit in Deutschland entwickelt? Berlin.

Sperlich S, Mielck A (2003): Sozialepidemiologische Erklärungsansätze im Spannungsfeld zwischen Schicht- und Lebensstilkonzeptionen. Plädoyer für eine integrative Betrachtung auf der Grundlage der Bourdieuschen Habitustheorie. Zeitschrift für Gesundheitswissenschaften 11: 165-179.

Tempel G (2007): Sozialräumliche Entwicklung der Lebenserwartung und Sterblichkeit in der Stadt Bremen. Statistische Hefte des Statistischen Landesamtes Bremen 1. Bremen; 14-22.

Willisch A (Hrsg.) (2012): Wittenberge ist überall. Überleben in schrumpfenden Regionen. Berlin: Christoph Links Verlag.

Wright, MT (Hrsg.) (2010): Partizipative Qualitätsentwicklung in der Gesundheitsförderung und Prävention (Participatory Quality Development for Health Promotion and Prevention). Bern: Hans-Huber.