Kooperative Planung – Partizipativer Praxisansatz zur Gesundheitsförderung und Prävention

Kooperative Planung ist ein ganzheitlicher Ansatz der Gesundheitsförderung und Prävention, der auf die aktive Beteiligung relevanter Akteur/-innen setzt. Lebensweltexpert/-innen werden gezielt in die Zusammenarbeit mit Entscheidungsträger/-innen und Fachexpert/-innen eingebunden. Ziel dieses partizipativen Prozesses ist die Entwicklung gesundheitsförderlicher und präventiver Strukturen, die sowohl theoretisch fundiert als auch praktisch tragfähig sind.

1) Was ist Kooperative Planung?

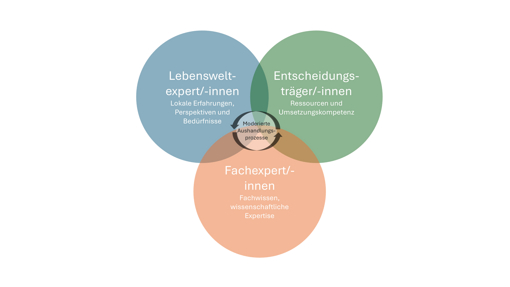

Kooperative Planung basiert auf einem ganzheitlichen Beteiligungs- und Befähigungsansatz zur Entwicklung und Implementation von Interventionen der Gesundheitsförderung und Prävention (Rütten 1997). Ziel dieses integrativen Ansatzes ist es, gesundheitsförderliche Strukturen durch die Beteiligung verschiedener Akteur/-innen zu etablieren. Dabei trägt der primär strukturorientierte Ansatz zugleich zur Förderung von Verhaltensänderungen bei, indem er Reflexions-, Austausch- und Lernprozesse anregt. Im Rahmen der kooperativen Planungsgruppe werden Vertreter/-innen der Zielgruppe als Lebensweltexpert/-innen aktiv in die Zusammenarbeit mit Entscheidungsträger/-innen und Fachexpert/-innen eingebunden (siehe Abbildung 1). In moderierten Aushandlungsprozessen entstehen durch die Verbindung von Lebensweltexpertise, Fachwissen und Entscheidungskompetenz legitimierte und passgenaue Angebotsstrukturen, die auf die spezifischen Bedürfnisse und Möglichkeiten der beteiligten Akteur/-innen vor Ort abgestimmt sind. Dabei handelt es sich um ein systematisches Vorgehen mit festgelegten Beteiligungsstrukturen, definierten Prozessschritten und grundlegenden Qualitätsmerkmalen. Diese sind so konzipiert, dass sie bedarfsorientiert an verschiedene Kontexte und Themenfelder anpassbar sind, um akzeptierte, wirksame und nachhaltige Lösungen entwickeln zu können (Rütten et al. 2024).

2) Warum wirkt Kooperative Planung?

Lineare Top-down-Ansätze stoßen zunehmend an ihre Grenzen, wenn es um nachhaltige Verhaltens- und Strukturveränderungen in diversen Settings geht. Erfolgreiche Interventionen der Gesundheitsförderung und Prävention setzen daher verstärkt auf partizipative, kontextsensible Bottom-up-Ansätze, die individuelle, soziale und strukturelle Faktoren berücksichtigen. Entscheidendes Element ist die aktive Beteiligung aller relevanten Akteur/-innen, die gemeinsam an Planung und Umsetzung bedarfsorientierter Lösungen arbeiten (Gelius et al. 2021). Kooperative Planung integriert beide Perspektiven, indem Top-down- und Bottom-up-Prozesse wechselseitig miteinander verschränkt werden.

In der Praxis zeigt sich, dass kooperative Planungsprozesse insbesondere in kommunalen Kontexten erfolgreich umgesetzt werden können. Verschiedene Städte haben Modelle entwickelt, die eine enge Zusammenarbeit zwischen Gesundheitsämtern, Stadtplaner/-innen und der Zivilgesellschaft fördern (Helsper et al. 2020, Frahsa et al. 2012). Dabei werden nicht nur gesundheitliche Belange berücksichtigt, sondern auch soziale, ökologische und ökonomische Aspekte in die Planung integriert. Obwohl die Wirksamkeit der Kooperativen Planung insbesondere im kommunalen Kontext nachgewiesen werden konnte, ist ihr Einsatz nicht darauf beschränkt. Sie eignet sich für alle Settings, in denen über unterschiedliche Akteursebenen hinweg, gemeinsam an tragfähigen Lösungen gearbeitet werden soll.

3) Welche Schritte umfasst die Kooperative Planung?

Die Kooperative Planung wird in klar strukturierte Phasen und Arbeitsschritte gegliedert, die den Prozess transparent machen und Beteiligung sichern (Gelius et al. 2021). In der einschlägigen Fachliteratur finden sich unterschiedliche Terminologien und Schwerpunktsetzungen, wobei die grundlegende Prozessstruktur vergleichbar bleibt. Typischerweise lassen sich folgende Phasen der Co-Creation (Stock et al. 2021) unterscheiden, die jeweils mit konkreten Arbeitsschritten und Zielen verbunden sind:

- Co-Ideation (Entwicklungsphase)

Es erfolgt die Bildung einer kooperativen Planungsgruppe und die gemeinsame Ideenfindung auf Grundlage einer Bedarfsanalyse. Alle relevanten Akteur/-innen werden aktiv in den Wissensproduktionsprozess eingebunden. - Co-Design (Planungsphase)

Mit dem generierten Wissen werden konkrete Aktionen, Projekte und Programme geplant, wobei die Perspektiven der beteiligten Akteur/-innen gleichermaßen berücksichtigt werden. In der kooperativen Planungsgruppe werden gemeinsam Prioritäten gesetzt, Aktivitäten, Ziele und Visionen ausgearbeitet und im Konsens verabschiedet. - Co-Implementation (Umsetzungsphase)

Es findet die gemeinschaftliche Umsetzung des Vorhabens statt. Alle Akteur/-innen arbeiten eng zusammen, um die Inhalte des Vorhabens in die Praxis zu übertragen, Aktivitäten zu erproben und bei Bedarf anzupassen. - Co-Evaluation (Evaluationsphase)

Daten werden gemeinsam gesammelt, analysiert und interpretiert. Alle Akteur/-innen sind in den Bewertungsprozess eingebunden, um den Erfolg des Vorhabens zu prüfen und Verbesserungsmöglichkeiten zu identifizieren.

4) Praxisimpulse und Netzwerk „Kooperative Planung“

Die Umsetzung kooperativer Planungsprozesse stößt häufig auf institutionelle Barrieren, unterschiedliche Fachkulturen und begrenzte Ressourcen (Rütten et al. 2024). Gerade erfolgreiche Projekte zeigen jedoch, dass durch klare Kommunikationsstrukturen, die kontinuierliche Einbindung relevanter Akteur/-innen sowie durch die Verankerung von erreichbaren Gesundheitszielen in sämtlichen Planungsphasen akzeptierte und tragfähige Lösungen entstehen können (Gelius 2021). Die Kooperative Planung hat sich in der Praxis besonders in der Gesundheitsförderung, Sportentwicklungsplanung, Sozialplanung und Inklusion bewährt. Mit diesem Ansatz ist es gelungen, auch schwer erreichbare Bevölkerungsgruppen (z. B. Menschen mit geringem Bildungsniveau, mit Migrations- und Fluchterfahrung oder in ländlichen strukturschwachen Regionen lebend) erfolgreich und nachhaltig in die Angebots- und Maßnahmenentwicklung einzubeziehen. Die über die Kooperative Planung aufgebauten Zugänge zu schwer erreichbaren Bevölkerungsgruppen konnten an vielen Standorten dauerhaft etabliert und auch für weitere Themen genutzt werden.

Die Koordinierungsstelle Gesundheitliche Chancengleichheit Bayern (KGC Bayern) hat mit dem Netzwerk „Kooperative Planung“ eine bundesweite Plattform etabliert, die den inter- und transdisziplinären Austausch und die Vernetzung zum Thema Kooperative Planung fördert. Das praxiszentrierte Netzwerk trägt insbesondere zur Qualitäts- und Weiterentwicklung des kooperativen Planungsansatzes bei, schafft Qualifizierungsmaßnahmen für Akteur/-innen, erhöht die Sichtbarkeit von Kooperativen Planungsprojekten und trägt dazu bei, den Ansatz der Kooperativen Planung in verschiedenen Handlungsfeldern zu verbreiten und für unterschiedliche Zielgruppen zugänglich zu machen. Die Landeszentrale für Gesundheit in Bayern e.V. (LZG) bietet darüber hinaus Beratungsangebote, Prozessbegleitung und diverse Schulungsformate zur Kooperativen Planung im Präsenz- und Digitalformat an. Eine Praxishilfe zur eigenen Umsetzung erhalten Interessierte durch frei zugängliche Manuale aus den Projekten BIG, GESTALT oder KOMBINE sowie das Praxishandbuch Inklusion. Einen praxisnahen Einblick in die Kooperative Planung vermitteln die Good Practice-Videos (Partizipation, Dokumentation und Evaluation sowie und Zielgruppenerreichung) der KGC Bayern.

5) Fazit und Ausblick

Die Kooperative Planung stellt einen zukunftsweisenden Ansatz dar, um Gesundheitsförderung und Prävention nachhaltig zu planen und umzusetzen. Durch die systematische Beteiligung aller relevanten Akteur/-innen entstehen Strukturen, die sowohl bedarfsgerecht als auch langfristig wirksam sind. Obwohl die Kooperative Planung mitunter einen erheblichen Ressourcenaufwand und intensive Abstimmungsprozesse erfordert, führt sie zu nachhaltigen Lösungen, die sich durch ihre hohe Legitimität und breite Akzeptanz als besonders wirksam erweisen. Damit bietet die Kooperative Planung ein erprobtes Verfahren wirksamer Praxis, das einen Rahmen für die Weiterentwicklung partizipativer Formate in Gesundheitsförderung und Prävention setzt.

Link zum Netzwerk Kooperative Planung: https://lzg-bayern.de/taetigkeitsfelder/koordinierungsstelle-gesundheitliche-chancengleichheit/netzwerk-kooperative-planung

Literaturverzeichnis

Frahsa, A., Rütten, A., Röger, U., Abu-Omar, K., & Schow, D. (2012). Enabling the powerful? Participatory action research with local policymakers and professionals for physical activity promotion with women in difficult life situations. Health Promotion International, 29(1), 171–184. doi.org/10.1093/heapro/das050.

Gelius, P., Brandl-Bredenbeck, H.P., Hassel, H. et al. (2021). Kooperative Planung von Maßnahmen zur Bewegungsförderung. Bundesgesundheitsbl 64, 187–198. https://doi.org/10.1007/s00103-020-03263-z

Helsper, N., Dippon, L., Kohler, S., Abu-Omar, K., Pfeifer, K., Rütten, A., & Semrau, J. (2020). KOMBINE–Kommunale Bewegungsförderung zur Implementierung der Nationalen Empfehlungen. B&G Bewegungstherapie und Gesundheitssport, 36(06), 264-265.

Rütten, A., Semrau, J. & Wolff, A.R. Entwicklung gesundheitsförderlicher Strukturen durch kooperative Planung. Präv Gesundheitsf 19, 233–242 (2024). https://doi.org/10.1007/s11553-023-01045-4

Rütten, A. Kooperative Planung und Gesundheitsförderung Ein Implementationsansatz. Z. f. Gesundheitswiss. 5, 257–272 (1997). https://doi.org/10.1007/BF02956335